こんにちは!クラベス採用担当の東野です。

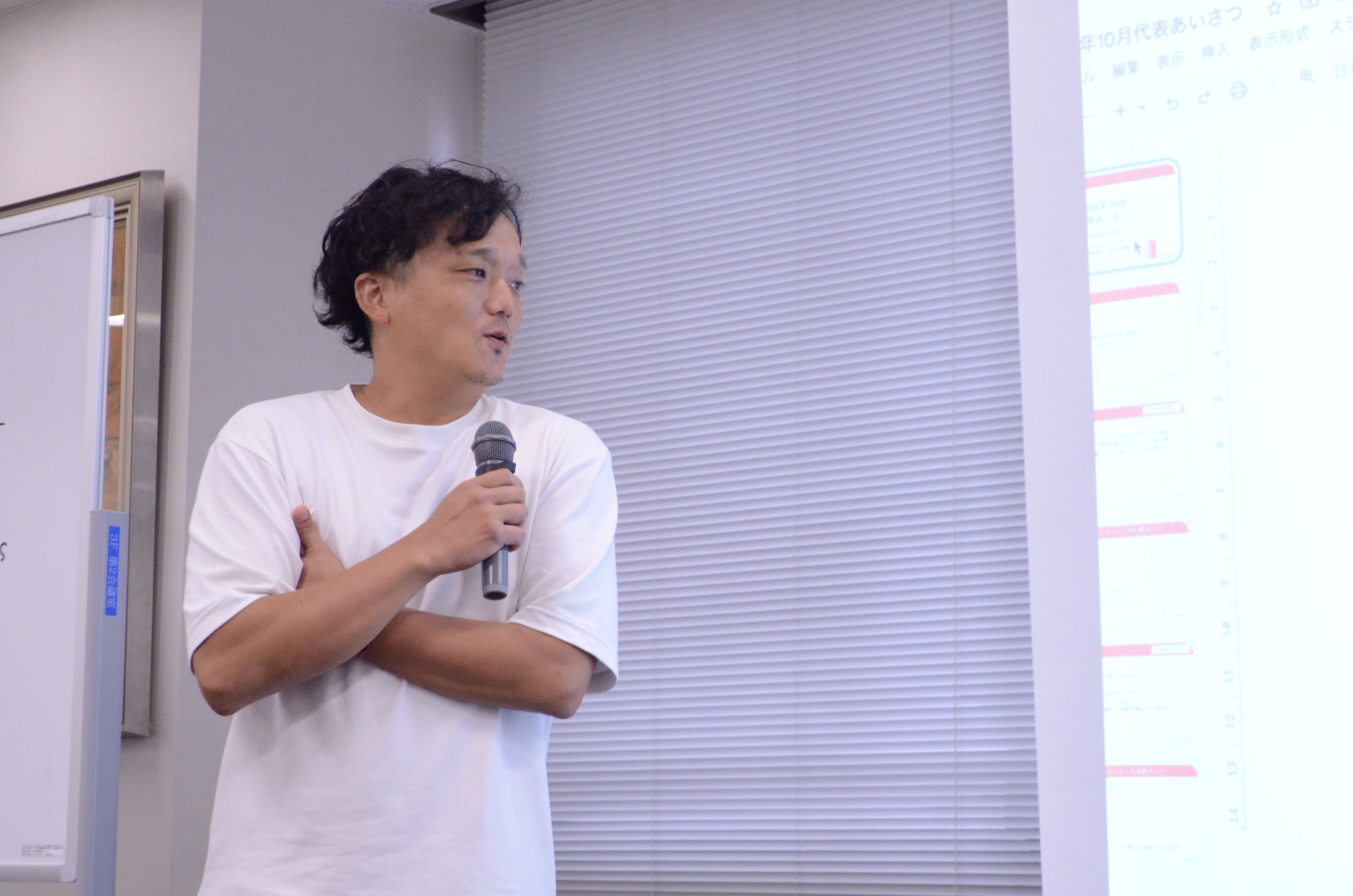

面接でお会いする皆さんに、代表の堀内 文雄がどのような想いで会社を経営しているかを知っていただきたく、インタビュー記事を作成しました。

堀内のキャリアは、エンジニアリングへの憧れを抱いたところから始まります。前職での急成長企業での経験、そして創業期に直面した人材定着の課題。

これらの体験が、現在のクラベスの文化である 「仲間と向き合う」「嘘のないものづくり」 という価値観を形作りました。

「知らない人をつくりたくない」 「社員が自社を褒められる会社でありたい」

この想いの背景にある彼の経験と価値観を通じて、クラベスという会社のDNAを感じていただければと思います。

原点はエンジニアリングへの憧れ

「大学は経済学部なので、エンジニアリングは全くやってないです」

代表・堀内のキャリアは、意外なことに技術とは無縁の場所から始まりました。

新卒で入社した会社の研修で初めてプログラミングに触れ、その面白さに夢中になったそう。

同期80人の中でも上位の成績で研修課題を突破し、「この成績だったらエンジニアになれると思った」と、自らもエンジニアの道を意識していました。

転機となったのは、配属先を決めるドラフト会議でした。研修期間を終えると、「この部署に入りたい。」と、プレゼンの場が設けられます。

「多くの人は、研修の成果発表がメイン。同じような話ばかりだと、つまらないと思ったので自分自身についてのプレゼンをしました。**私はこんな人間です。こんなことが出来ます。**みたいなスライドを10枚くらいつくって。そしたら、その発表を見ていた部長の一人が『この子、うちでとります!』と手をあげてくれて。」

それがきっかけとなり、希望だった部署へエンジニアとして配属されることに。

しかし、配属から3日後。 「堀内くん、しゃべりがうまいからコンサルやらない?」 と、エンジニアではなくコンサルタントの道へ。

「エンジニア的なことが好きだったので、当時のチームの中では一番インフラに詳しかったと思います。お客様のサービスでAWSを採用したのも、私が社内で初でした。担当システムに関連することなら、技術的な分野も一通り理解してたので、普通のコンサルタントやディレクターと呼ばれる仕事の枠には、収まっていなかったかもしれませんね」

自ら手を動かし、新しい技術へ果敢に挑戦する。常に新しいものへの挑戦を楽しむ姿勢は、職域を軽々と超えていました。

今でも「エンジニアに憧れがあります」と語る彼の言葉から、クラベスが技術とそれに関わる人々を深くリスペクトする文化の片鱗が感じられます。

大企業化で感じた違和感と「知らない人をつくらない」という覚悟 コンサルタントとして順調にキャリアを重ね、最年少の24歳という若さでマネージャーへ昇格。

しかし、会社の急成長と共に、堀内の心にはある違和感が芽生え始めていました。入社時に500人弱だった組織は、退職時には3,000〜4,000人規模へ。

「”優秀な人だけがいる”という感覚が、だんだん薄れていきました。会社として人数を増やすことにフォーカスしすぎて、『なんでこの人が入社したんだろう?』と感じる場面が増えた印象でしたね」

この原体験が、クラベスの採用観、そして組織観を強く形作っています。

「社員数の拡大ばかりに焦点を当てると、人の質が薄れてしまう」

だからクラベスは、事業規模の拡大を目指す一方で、組織の急拡大には慎重です。その根底には、彼自身の強い覚悟があります。

「知らない人を作りたくないという想いが、私の中にはっきりとありますね。採用には一人ひとりに対してすごく気持ちが入りますし、入社してくれたら本当に嬉しい。逆に辞めていかれると、とても悲しい。そんな想いがあるので、まだ100人や200人になるイメージはできていません。そうなると、関わり方もきっと変わってしまいますから」

この「一人ひとりと向き合いたい」という想いは、創業期の苦しい経験によって、より強固なものとなりました。

会社がまだ5人から10人ほどの規模だった頃、彼が最も心を痛めたのは、採用した仲間が定着しないことでした。

「一番しんどかったのは、入社した人が3年程度で辞めてしまうことでした。特に、人間関係が理由で辞めてしまうのが一番きつかった。小さい会社だからこそ、問題がダイレクトに伝わってきて、逃げ場がないんですよね」

一人ひとりへの想いが強いからこそ、その痛みを誰よりも深く感じていた。この経験が、会社の大きなターニングポイントへと繋がっていきます。

失敗から生まれた「仲間を絶対に放置しない」オンボーディング 採用を強化しても、人が定着しなければ組織は成長しない。

「採用で**”増やす”ことだけを考えても、一方で人が”減る”**のをどうにかしないと意味がない」

この課題意識から生まれたのが、会社の状況を大きく変えた「オンボーディング制度」の導入でした。

「根本は、入社した人をほったらかしにしない。ちゃんと**”みんなと働けるまでお世話する”**というのが一番の目的ですね」

その想いを形にするため、「バディとメンターをしっかりつける」といった施策を整備。さらに、堀内は同規模の会社ではまず見られないであろう、ユニークで覚悟のいる経営判断をします。

「新しく入社したメンバーには、最初の半年間は利益を求めない、という話をよくしています。これは他の会社では、珍しいのではないでしょうか」

目先の利益よりも、新しい仲間が安心して学び、チームに溶け込み、本来のパフォーマンスを発揮できるまでの「助走期間」を最優先する。過去の失敗から学んだ**「仲間を絶対に放置しない」**という強い決意が、この手厚いサポート体制に表れています。

クラベスのDNA -「嘘のない」ものづくりと「逃げない」姿勢

クラベスの魅力を尋ねると、堀内は迷わずこう答えてくれました。

「大事にしているのは、**”逃げないこと”**です」

できない理由を探すのではなく、どうすれば実現できるかを考え抜く。 顧客の要望に対して、常に最善の解決策を追求する。

この逃げない姿勢の根底には、創業メンバーも「社長のいいところ」として挙げる、堀内の嘘をつかない哲学があります。

「誰かがすごく儲かっているビジネスは、その裏で誰かが損をしていることが多い。どこかに嘘や、だましがある。それがすごく嫌で、私たちは常に正直な会社でありたいと考えてます」

この想いは、事業の選択にも明確に反映されています。

例えば、エンジニア業界で広く行われているSESや派遣といったビジネスモデルを、クラベスは選択しません。人が働いた時間でお金になりますが、そこには自社としての責任が伴いにくい。

「そういうビジネスのあり方は、やっぱり違うなと思っていて、変えていきたい。」 と堀内は言います。

この「嘘のない」「逃げない」姿勢は、お客様との向き合い方にも貫かれています。

「お客様が言っていることは、あくまで一つの事象で、そのサービスがどうあるべきかの答えそのものではありません。”言われた通りにやること”は、正解ではありません」

お客様から「このボタンは右側に欲しい」と言われた時、それをそのまま作ることもできます。しかし堀内の考えは違います。

「もし、言われたとおりに、右側にボタンをつけたとして、それで良くないことが起こった。それを『言われた通りにつくったので』という言葉に甘えるのは逃げだと考えます。」

ユーザーにとって本当に価値があるのか、サービスとしてどうあるべきか。その本質を考え抜き、お客様と対等なパートナーとして議論を尽くす。それこそが、クラベスのエンジニアに求められる「逃げない」ものづくりです。

未来の仲間へのメッセージ

私たちが目指すのは、30人〜50人ぐらいの規模で、すごく大きな売り上げや利益を出せる組織。

少数精鋭で生産性を極限まで高めることで、**「一人ひとりと向き合う組織」と「メンバーへの高い報酬」**という、普通なら両立が難しい二つを実現しようとしています。

そのために必要なルールは、トップダウンで決められるものではありません。

「こうやった方がみんな迷わないよね」という視点で、メンバーが中心となって、より働きやすくなるように整備されていきます。

そんな私たちが、どんな方と一緒に働きたいか。 最後に、堀内はこう語ってくれました。

「本当にシンプルに、**”嘘なく成長したい人”や”頑張ることを楽しめる人”**がいいですね。最近思うのは、クラベスを好きになってくれる人に来てほしい。入社前から私たちの思想に共感して、高いモチベーションで来てくれると、すごく嬉しいです」

クラベスは、まだ完成された組織ではありません。

だからこそ、この価値観に強く共感し、今の素晴らしいメンバーたちと共に、未来のいい会社を創っていきたいと本気で思える仲間を、私たちは探し続けています。